国語の基本~文法&言語~【江戸塾】

2024/02/21

こんにちは!

江戸塾講師の伊藤美影です!

今回は、国語の基本となる文法【文の組み立て】と言語【段落関係と要旨】についてお伝えしていきたいと思います!

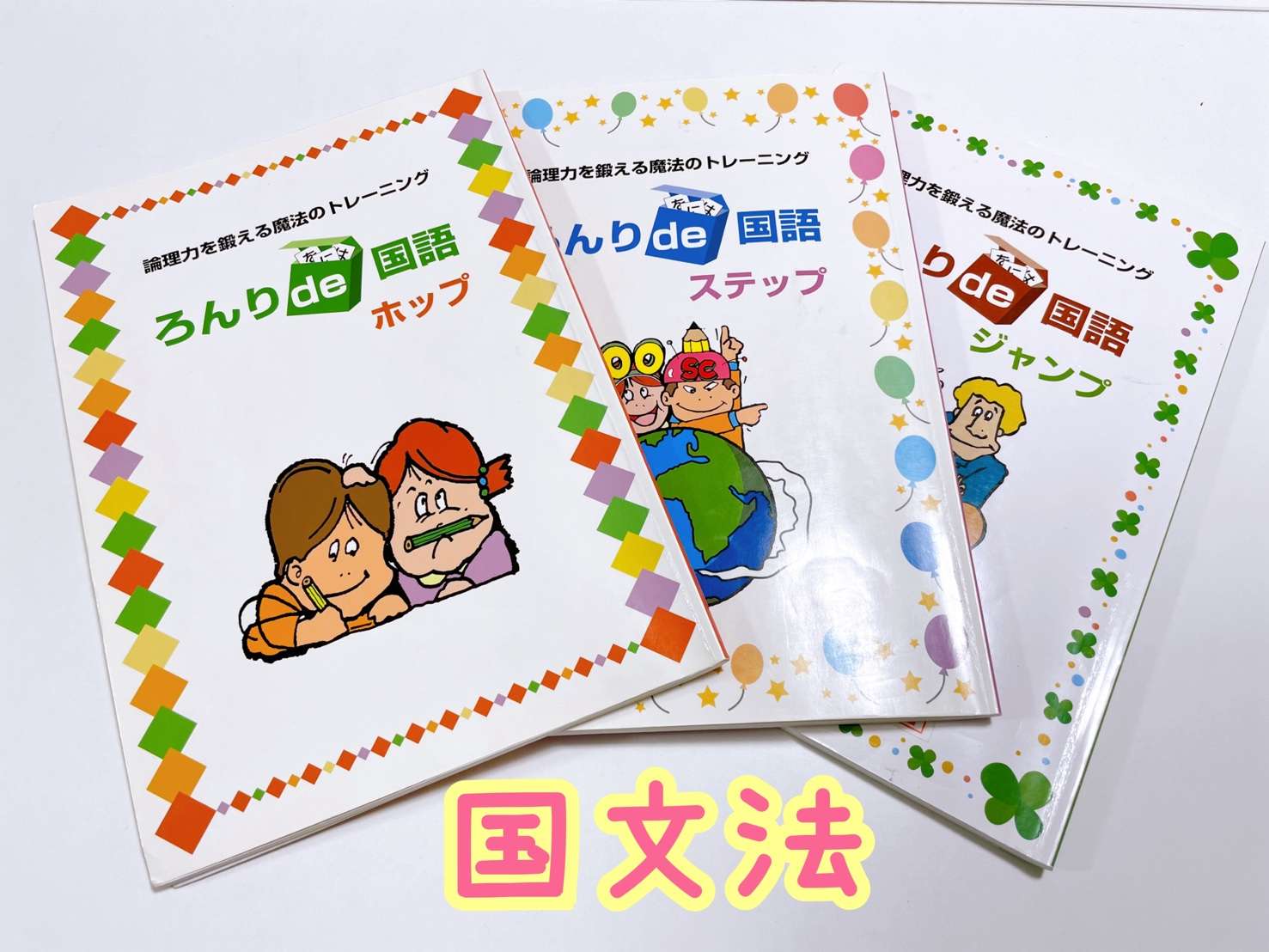

1.文法【文の組み立て】

☆文の成分

…文はいくつかの文節が集まってできていますが、文を組み立てているそれぞれの部分を文の成分と言います。文の成分は、役割によって、主語・述語・修飾語・接続語・独立語の五種類があります。

~主語・述語~

「何(だれ)が/どうした。」「何(だれ)が/どんなだ。」「何(だれ)が/何だ。」「何(だれ)が/ある(いる・ない)。」の「何(だれ)が」にあたる文節を主語、「どうした・どんなだ・何だ・ある(いる・ない)」にあたる文節のこと。

《例》空が(主語)/明るい(述語)。

~修飾語~

他の文節の内容をくわしく説明している文節のこと。

《例》遠くの(修飾語)/空が/明るい。

星が/きらきらと(修飾語)/かがやく。

~接続語~

理由や条件を示したり、文と文、文節と文節などをつなぐはたらきをする文節のこと。

《例》晴れたから(接続語)/空が/明るい。

形は/悪い。けれども(接続語)/味は/よい。

~独立語~

他の文節とは直接関係がなく、独立している文節のこと。

《例》もしもし(独立語)、/あなたは/誰ですか。

☆文節と文節の関係

…文節と文節の関係では、次の四つに注意が必要です。

~主語・述語の関係~

~修飾・被修飾の関係~

修飾語と、修飾語にくわしく説明される文節(被修飾語)との関係のこと。

《例》大きな(修飾語)/鳥が(被修飾語)/鳴く。

月が/とても(修飾語)/きれいだ(被修飾語)。

~並立の関係~

二つ以上の文節が対等に並ぶ関係のこと。

《例》君と/ぼくは(並立の関係*「君と」と「ぼくは」が並立している)/友達だ。

~補助の関係~

あとの文節が前の文節に補助的な意味をそえる関係のこと。

《例》海が/光って/いる(補助の関係*「いる」が「光って」を補助している)。

☆連文節

…二つ以上の文節がまとまって文の成分としてはたらくものを連文節といいます。この場合は、その役割に応じて「主部・述部・修飾部・接続部・独立部」と呼びます。

《例》父と/母が(主部&並立の関係*「父と」と「母が」が並立している)/出かけた。

ネコが/帰って/こない(述部&補助の関係*「こない」が「帰って」を補助している)。

2.言語【段落構成と要旨】

☆段落とは

…文章の中で、内容や形の上から分けられる一つ一つのまとまりのこと。

☆段落の種類

~形式段落~

一行目を一文字下げて書き始めたまとまり。

~意味段落~

内容のうえから分けられるまとまり。ふつう、一つの意味段落は、いくつかの形式段落から成り立っています。

☆段落の関係

[各段落が文章で果たす役割や、段落どうしの関係には基本的なパターンがあります]

《例》問題提起をする。

前の段落の内容を発展させる。

前の段落の具体例を挙げる。

前の段落の内容を否定する。

話題を変える。

結論を述べる。

[段落どうしの関係をつかむのには、まず各段落の要点をおさえ、そのうえでつながりを考えます。段落の初めに接続語がある場合には、段落どうしの関係をつかむ手がかりになります。]

[文章全体を意味段落に分けるときは、逆接や話題転換の接続語に注意しながら、話題が大きく変化している段落探しをします。]

☆要旨とは

…その文章を通して、筆者が最も強く言いたいこと、読み手に最もうったえたいことを要旨といいます。説明的文章では「要旨」、文学的文章では「主題」といいます。

☆要旨の捉え方

…各形式段落の要点を捉え、文章全体の結論を述べている段落を探します。結論を述べている段落の要点が文章全体の要旨になります。説明的文章では、多くの場合、要旨は文章の初めや終わりのほうにあります。

~要旨の可能性大~

・筆者の意見,感想をまとめている部分

・文章全体の話題について、「どうだ」「なんだ」とまとめている部分

・事実や具体例をまとめている部分

・(問題提起の分がある場合は)問題提起に対する答えにあたる部分

・題名(表題)とのかかわりを示す部分

*文章の終りのほうに「つまり,したがって」などの接続語がある場合には、上記の5つのことが書かれていることが多いので、特に注意しましょう

ここまで、国語の基本となる文法【文の組み立て】と言語【段落関係と要旨】についてお伝えしてきました。

この情報が、国語の勉強を基礎から行おうと考えている方のお役に少しでも立てると幸いです。

最後まで読んで頂きありがとうございました!